Wertheim: 1903-1908

Über Wertheim erheben sich die Ruinen einer mächtigen Burganlage. Für Neuankömmlinge ist sie der ideale Ort, um Land und Stadt zu überblicken. Vom Bergfried wandert das Auge über die Flusstäler von Tauber und Main, über Höhenzüge mit Wäldern und Weinbergen.

Als Adelheid im März 1903 mit der elfjährigen Bertha und dem siebenjährigen Ludwig übersiedelte, verlief in der Mitte des Mains die Grenze zwischen dem Königreich Bayern und dem Großherzogtum Baden.

Der Kern von Wertheim besteht noch heute aus jahrhundertealten Fachwerkhäusern. Wappenzeichen zieren die Giebel, Inschriften die Türbalken. Torbögen führen in Innenhöfe. Um die Jahrhundertwende waren noch etliche Straßen und Gassen in Wertheim nicht gepflastert, noch verband keine Brücke das Städtchen mit Kreuzwertheim am benachbarten Mainufer. Wer hinüber wollte oder musste, hatte sich einem Fährmann anzuvertrauen. Tauber und Main suchten sich – wie seit Jahrhunderten – fast jedes Frühjahr den Weg in die Stadt. Auf alten Fotos sind Bürger in Booten auf den Fluten zwischen ihren Häusern zu sehen.

Marktplatz von Wertheim um das Jahr 1905. Quelle: Postkarte Verlag Peter Duffhaus, Wertheim a. M., 1909.

Gemeinfreies Lichtbildwerk.

Weshalb entschloss Adelheid sich zum Umzug in die Provinz? Sie und ihre Kinder verzichteten in Wertheim auf die Vorteile, die Mannheim, eine fortschrittliche Großstadt, ihnen geboten hatte. Dazu gehörten u. a. Wohnraum mit allen damals modernen Annehmlichkeiten, eine bequeme Verkehrsinfrastruktur und ein reiches Kulturleben: Schauspiel-, Opern- und Ballettaufführungen im legendären Hof- und Nationaltheater, Sinfonie- und Kammerkonzerte sowie Komödien im Rosengarten, Akademien für jedermann in der Kunsthalle, Ausstellungen in den Museen. Namen von nationalem und internationalem Ruf gaben sich die Klinke in die Hand: die Komponisten und Dirigenten Richard Strauss und Gustav Mahler, der Bariton Francisco d’Andrade, die Schauspielerin Sarah Bernhardt, der Geiger Felix Berber...

Welch ein Unterschied zu Wertheim! Wie in vielen deutschen Kleinstädten jener Zeit existierte dort zwar eine kunstbeflissene Bürgerschaft, die Kultur als wesentlichen Teil ihres Daseins betrachtete und praktizierte. Bei Wohltätigkeitskonzerten spielte das Orchester des örtlichen Gesangsvereins Liedertafel Ouvertüren, andere Einwohner steuerten Klavierstücke bei oder begleiteten die professionellen Musiker, die für den Abend angereist waren. Die Concordia-Gesellschaft führte mehrmals im Jahr Theaterstücke in den großen Sälen der Gasthäuser auf. Dort präsentierten sich auch Wandertheater und Ensembles auswärtiger Bühnen. Auf dem Programm standen, wie bei den Wertheimer Laienschauspielern, hauptsächlich zeitgenössische Schwänke, Komödien und Volksstücke. Das damalige Wertheim als kulturelles Niemandsland zu bezeichnen, wäre also ebenso falsch wie ungerecht. Doch Adelheid muss klar gewesen sein, dass ihre heranwachsenden Kinder in dem kleinen Gemeinwesen nicht die prägenden Bildungserlebnisse erhalten würden, wie in Mannheim, einer der Kulturmetropolen im Deutschen Reich.

Was veränderte sich für Adelheid und die Geschwister durch den Umzug noch? Mit Mannheim verzichteten sie auf die schützende Anonymität der Großstadt, wo der Mitbürger, der ein oder zwei Querstraßen weiter lebte, nur ein bekanntes Gesicht war. Wie sein Träger hieß, welchen Beruf er ausübte, welcher Religionsgemeinschaft er angehörte, ob er Katholik, Protestant oder Jude war, wusste man nicht. Ganz anders verhielt es sich in dem überschaubaren Städtchen an Tauber und Main: Dort kannte, so erinnerte sich ein Wertheimer beim Rückblick auf seine Jugend um die Jahrhundertwende, fast jeder jeden. Das hieß für Adelheid: Schnell würde sich herumsprechen, dass ihre Kinder und sie Juden waren... Wofür nahm Adelheid den Ortswechsel in Kauf?

Eine damals beliebte weiterführende Bildungseinrichtung für Mädchen war die höhere Töchterschule. In Mannheim genoss die Großherzogliche Höhere Mädchenschule einen ausgezeichneten Ruf.

Sie unterrichtete etwa 120 Schülerinnen und verfügte über eine umfangreiche Lehrmittelsammlung. Eltern aus ganz Süddeutschland gaben ihre Töchter dort in Obhut. Bertha hätte die renommierte Anstalt mit der Straßenbahn in wenigen Minuten erreichen können...

Allerdings entschloss Adelheid sich nicht für die im Wortsinne naheliegende Lösung, sondern für die

Axmannsche Höhere Töchterschule

in Wertheim. Dort und nirgendwo sonst sollte Bertha ihre weiterführende Bildung erhalten. Für die Annahme spricht das Datum, an dem die Familie in Wertheim eintraf: 1903 begann das neue Schuljahr in der dritten Aprilwoche, und etwa einen Monat zuvor, am 25. März, meldete Adelheid ihren Zuzug.

Die Axmannsche Schule war im Vergleich zu ihrem Pendant in Mannheim eine Bildungseinrichtung im Miniformat: Eine Handvoll Lehrerinnen und Lehrer betreute gerade einmal zwanzig Mädchen. Die bescheidenen Mittel stammten aus den Zinserträgen des Kapitals, das Henriette Axmann, eine wohlhabende Wertheimer Bürgerin, zur Gründung der Schule gestiftet hatte, aus den Zuwendungen des örtlichen Frauenvereins und dem Schulgeld der Zöglinge.

Dessen Höhe konnte nicht der ausschlaggebende Grund gegen Mannheim gewesen sein. Die Differenz zum Betrag, den Adelheid dort für Bertha hätte zahlen müssen, war gering. Vielleicht konnte sie die Tochter in der stark frequentierten und überbelegten Schule nicht unterbringen, vielleicht war ihr das Axmannsche Institut eindringlich empfohlen worden, vielleicht waren die Lebenshaltungskosten in Wertheim niedriger als in Mannheim. Für eine Mitteleinsparung spricht die Lage der neuen Unterkunft. Adelheid wohnte nicht im Stadtkern, sondern jenseits der Tauber am Knackenberg, einer damals noch wenig bebauten Anhöhe.

Wertvolle Einblicke in Berthas vierjährige Schulzeit, den Alltag, die Unterrichtsstoffe, die Veranstaltungen sowie das soziale Milieu, das sie umgab, eröffnen behördliche Fragebögen. Mit ihnen erhob eine vorgesetzte Stelle einmal im Jahr Daten zu statischen Zwecken. Aus den Unterlagen, die heute im Landesarchiv Baden-Württemberg (Abteilung Staatsarchiv Wertheim) aufbewahrt werden, geht hervor, dass die Axmannsche Schule über nur ein Klassenzimmer verfügte, das im Gebäude des Mädchenvolkschulhauses lag und von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. In ihm wurden im Schuljahr 1904/05 „3 römisch-katholische, 13 evangelische, 3 israelitische Mädchen“ unterrichtet, nämlich „18 Badenerinnen und 1 Amerikanerin aus Cleveland, Ohio“.

Die höhere Töchterschule im Kaiserreich war vorwiegend Mädchen aus dem mittleren und oberen Bürgertum vorbehalten, die sich das kostenpflichtige Bildungsangebot leisten konnten. Dementsprechend befanden sich unter den Vätern von Berthas Klassenkameradinnen ein Hauptlehrer, ein Professor, ein Lederhändler, ein Aktuar, ein Bankier, ein Oberbauinspektor, ein Arzt, ein Kaufmann und ein Revisor. Bertha erscheint zum ersten Mal in der Schülerinnen-Liste für das Sommerhalbjahr 1903. Hinter ihrem Namen ist dort, wo bei ihren Kameradinnen als Religionszugehörigkeit

katholisch oder

evangelisch vermerkt wurde, in Abkürzung das Wort

„israelitisch“ zu lesen.

Wie die meisten höheren Bildungseinrichtungen der damaligen Zeit hielt das Axmannsche Institut sogenannte Freiplätze bereit, die begabten Kindern aus armen Familien den kostenlosen Zugang zu Bildung ermöglichten. Unter den Gesuchen um einen der begehrten Plätze fällt eines durch die ungelenke Handschrift des Verfassers auf.

„Wohllebliches Comitee des Axmannschen Töchterschule/ Bitt das Comitee der Axmann schen Töchterschule ergebenst um eine Freistelle für meine Tochter Martha. Da Sie darauf angewiesen ist, Ihr Brot selbst zu verdienen, und mir das Zahlen schwer./ Im Voraus bestens dankend/ Hochachtungsvol/ Moses Häusler“

Bei dem Antragsteller handelte es sich um einen Wertheimer Juden. Die Bewilligung nicht nur dieses, sondern auch weiterer Gesuche von Moses Häusler durch den Aufsichtsrat der

Axmannschen Schule, die nach dem Wunsch ihrer Stifterin

„confirmierten Mädchen“ vorbehalten sein sollte, ist ein schönes Beispiel dafür, dass es in Deutschland neben dem Antisemitismus einen vorurteilsfreien Umgang mit Juden gab.

Wenn die

Wertheimer Zeitung aus jenen Tagen ein Spiegelbild des Gemeinwesens ist, in dem sie erschien, dann begegnete die Mehrheitsgesellschaft den rund 200 jüdischen Mitbürgern in der Regel auf Augenhöhe und mit Achtung. Es herrschte nicht, wie an anderen Orten, ein generell judenfeindliches Klima. In den Zeitungsjahrgängen von 1903 bis 1908, die ich vollständig durchgesehen habe, findet sich keine einzige antisemitische Zeile. Hingegen wurde mit offensichtlicher Genugtuung über die Verhaftung zweier Personen berichtet, die den frisch angelegten Vorgarten der Synagoge verunstaltet hatten.

Unverkennbare Sympathien für die jüdischen Mitbürger hegte die Zeitung auch in der Vorankündigung und Rezension zu dem Volksschauspiel

Deborah, das vom Ensemble des Stadttheaters Esslingen im Mai 1906 in Wertheim aufgeführt wurde. Salomon Hermann Mosenthal, der jüdische Autor des Stücks, entwarf in ihm die Vision eines emanzipierten Judentums, das seine Religion, Tradition und Eigenart nicht ablegt und trotzdem von der Mehrheitsgesellschaft gleichberechtigt behandelt wird.

Der Lehrplan für die höheren Mädchenschulen im Großherzogtum Baden umfasste als maßgebliche Fächer Französisch, Englisch, Deutsch und Geschichte, danach folgten mit deutlich weniger Wochenstunden die Naturwissenschaften sowie Singen, Zeichnen und Turnen.

Wie den Antworten in den behördlichen Erhebungsbögen und einem Stundenplan aus dem Jahre 1906 zu entnehmen ist, orientierte sich der Unterricht der Axmannschen Schule im Wesentlichen an den Vorgaben. Hinzu kamen vier nachmittägliche Wochenstunden, die – nach der wortwörtlichen Verfügung der Stifterin – „die tüchtige Ausbildung in weiblichen Arbeiten“ zu gewährleisten hatten.

1903 wird Bertha als Teilnehmerin des Vorkurs geführt. Diesen besuchte sie bis 1905, danach bis 1907 den Hauptkurs. Ziel beider Kurse war das Erlernen des Französischen, dem die Mädchenschulen oft den gleichen oder sogar höheren Stellenwert beimaßen als dem Englischen. Gelehrt wurden Wortschatz und Grammatik, gelesen wichtige Gegenwartsautoren und Klassiker der Nationalliteraturen: hier Daudet, Scribe und Moliere, dort Tennyson, Dickens und Sheridan. Damals herrschte die Überzeugung, dass die Großen der nahen und fernen Literaturgeschichte Wichtiges zu sagen hatten, das auch für den Menschen der Gegenwart eine leitende Kraft entfalten und ihm als Kompass auf dem Weg durchs Leben dienen könne.

Im Zentrum des Deutschunterrichts standen neben arrivierten Autoren der jüngeren Vergangenheit wie Uhland und Grillparzer vor allem die Klassiker, deren Werke zum festen und unumstrittenen Bildungskanons gehörten: von Klopstock wurden Oden und Ausschnitte aus dem religiösen Versepos

Messias

gelesen, von Lessing die

Minna von Barnhelm, von Goethe die

Iphigenie und

Hermann und Dorothea, von Schiller die

Jungfrau von Orleans und die

Wallenstein-Trilogie. Weiterhin sah der Lehrplan die Werke zweier antiker Autoren in deutscher Übersetzung vor: die

Ilias

und

Odyssee

von Homer und die

Antigone

von Sophokles.

Im Roman Liebe im Tonfilmatelier widmet Bertha ihrer Schulzeit in der Axmannschen Anstalt eine kurze autobiografische Reminiszenz. In jener Passage, da ihr Alter Ego Maud Marion vom frühen Tod des Vaters spricht, heißt es:

„Ich las wahllos Gedichte, Romane, Dramen. Als ich alle Bücher gelesen hatte [...], lernte ich Stellen, die mir besonders gut gefallen hatten, auswendig und trug sie mir laut vor. Ich muss damals schon ein recht hübsches Vortragstalent entwickelt haben, denn in der Schule musste ich bei allen festlichen Gelegenheiten Gedichte aufsagen.“ (Morel, Liebe im Tonfilmatelier, S. 84f.)

Ein wiederkehrender Höhepunkt an der Axmannschen Schule war die alljährliche Inspektion. Lehrer und Schülerinnen hatten dabei unter Beweis zu stellen, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfüllte – und die Schul- und Spendengelder ebenso wie die Mittel aus dem Nachlass der Stifterin verantwortungsvoll verwendete. Eingeladen zur Inspektion waren der Aufsichtsrat der Schule und Honoratioren der Stadt: der Leiter des Gymnasiums, der Oberamtmann, der Hospital- und der Stadtpfarrer sowie Lehrer aus anderen Wertheimer Schulen.

Die Schulinspektion 1906 drehte sich um Literatur und Musik. Die Mädchen trugen Lieder von Mendelssohn, Beethoven und Mozart und Hiller vor, 2-stimmig oder a cappella. Zwischen den Stücken rezitierten sie Gedichte französischer und englischer Autoren. Im Anschluss konzentrierte sich die Prüfung auf die Weimarer Klassik. Bertha hatte Schillers Worte der Wahns zu sprechen. Die Aufgabe war heikel, da es sich bei dem Gedicht nicht um anschauliche Erlebnis-, sondern um abstrakte Gedankenlyrik handelt, die weder einfach zu erfassen noch vorzutragen ist. Die Entscheidung, Bertha das Gedicht rezitieren zu lassen, ist ein Indiz für das Vertrauen, das die Lehrkräfte in die geistige Reife und das Gestaltungsvermögen des Mädchens besaßen, das zwei Monate vor der Inspektion 14 Jahre alt geworden war.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden französische Gedichte und deutsche Lieder sowie eine Szene aus Shakespeares Tragödie Julius Cäsar in der Originalsprache dargeboten. Am Schluss stand, wie hätte es in der damaligen Zeit anders sein können, eine patriotische Geste: Bertha und ihre Kameradinnen sangen dreistimmig und ohne Instrumentalbegleitung Ernst Methfessels Komposition Vaterland. Der Text von Leonhard Wächter datiert auf 1814 und gehört zur Literatur, die in den Befreiungskriegen den Widerstand gegen die napoleonischen Besatzer befeuerte:

„Kennt ihr das Land, so wunderschön in seiner Eichen grünem Kranz? Das Land, wo auf den sanften Höh'n die Traube reift im Sonnenglanz? Das schöne Land ist uns bekannt, es ist das deutsche Vaterland.

Kennt ihr das Land, wo Sittlichkeit im Kreise froher Menschen wohnt? Das heil'ge Land, wo unentweiht der Glaube an Vergeltung thront? – Das heil'ge Land ist uns bekannt, es ist ja unser Vaterland.

Heil Dir, du Land, so hehr und groß vor allen auf dem Erdenrund! Wie schön gedeiht in deinem Schoß der edlern Freiheit schöner Bund! - Drum wollen wir dir Liebe weih'n und deines Ruhmes würdig sein!“

Patriotismus war ein selbstverständlicher Bestandteil schulischer Erziehung im wilhelminischen Deutschland, die Grenze zum Chauvinismus dabei oft fließend. Die Idealisierung und Überhöhung fiel bei vielen auf fruchtbaren Boden. Auch in dieser Hinsicht unterschieden sich jüdische Kinder und Jugendliche nicht: Wie ihre nichtjüdischen Altersgenossen wuchsen sie im Geist vaterländischer Gesinnung auf, sahen sich als Teil der deutschen Nation und trugen deren Ideale in sich. So ist anzunehmen, dass auch Bertha gemeinsam mit ihren jüdischen Klassenkameradinnen Gertrud, Martha und Betty begeistert in den feierlichen Ton des Liedes einstimmte, mit dem die Schulinspektion endete.

Dachte die erwachsene Bertha manchmal an jenes Gedicht, das sie während der Schulinspektion vorgetragen hatte? Die Worte des Wahns postulieren, dass das Gute in den vergangenen Epochen der Menschheitsgeschichte das Böse nie habe überwinden können und die Auseinandersetzung sich in der Gegenwart und Zukunft fortsetzen würde. Was Bertha in den dunklen Tagen, Monaten und Jahren nach 1933 erfuhr, als sie Ausgrenzung, Demütigung und Verfolgung zu ertragen hatte, mag ihr als eine Bestätigung von Schillers Gedanken erschienen sein. Die letzte Strophe des Gedichts hebt hervor, dass die wahre Freiheit im Innern des Menschen verankert sei und nicht von äußeren Bedingungen abhänge. Dieser zentrale Gedanken des Idealismus hatte Bertha durch ihr Leben begleitet, in der Schule, auf der Theaterbühne. Sie hatte in Wilhelm Tell gespielt, in der Wallenstein-Trilogie... Konnte sich Bertha ein Stück Autonomie bewahren, als über sie mehr und mehr verfügt wurde, die Reglementierungen und Verbote beständig zunahmen, sodass ihre Handlungsspielräume immer enger wurden? War eine Autonomie im Sinne Schiller unter so einer extremen Situation überhaupt menschenmöglich?

Welche Eindrücke strömten auf die heranwachsende Bertha im Wertheim des frühen 20. Jahrhunderts ein? Die Erinnerungen eines Mitbürgers – sie erschienen in einem Jahrbuch des lokalen Historischen Vereins – sprechen davon, was Bertha bei ihren Gängen durch die Stadt und zum Main sah und hörte:

Fischer, die ihre Netze auswarfen; Flößer, die Baumstämme vom Fichtelgebirge und Spessart in die Niederlande trifteten; Landfrauen, die mit der Fähre von der anderen Flussseite herüberkamen, um Milch und Obst auf den Markt zu bringen; Schmiede, die an warmen Tagen ihr Handwerk auf die Gasse verlegten und dort die Pferde der Bauern und Fuhrleute beschlugen; Küfer, die dem Beispiel folgten und unter freiem Himmel die Reifen um die Dauben der Fässer hämmerten.

In den Straßen und Gassen von Wertheim schritt Bertha an den Geschäften von jüdischen Händlern und Handwerkern vorbei. In der

Wertheimer Zeitung haben sich neben den Werbeanzeigen der Metzgerei Müller, der Boutique Held und des Kurzwarengeschäfts Cahn zahlreiche weitere Belege für das Vorhandensein einer lebensvollen jüdischen Gemeinschaft erhalten, die ein wichtiger Teil des gewerblichen und sozialen Lebens in der Stadt war. Bevorzugte Bertha, wenn sie für die Mutter Einkäufe zu besorgen hatte, die gerade genannten Geschäfte, weil sie sich mit den Inhabern durch die gemeinsame Religion verbunden fühlte? Schlug ihr Herz höher, wenn sie an Fallers Fabrik vorüberging, die zum Pessachfest das jüdische Ritualbrot, die ungesäuerten Matzen, herstellte und nach ganz Deutschland verschickte?

Jüdisches Leben in Wertheim: Gruß- und Glückwunschkarten eines christlichen Druckers für das israelitische Neujahrsfest. Anzeige in der Wertheimer Zeitung. Rosch Ha-Schana ist der Beginn des jüdischen Kalenders und ein Tag der Selbstbesinnung und Umkehr. Er fällt auf den 1. und 2. Tag des Monats Tischri, der meist im September liegt.

Zu den Höhepunkten ihrer Zeit in Wertheim zählte für Bertha wahrscheinlich der Michaelismarkt. Das Volksfest fand jedes Jahr Ende September oder Anfang Oktober statt.

Als überregionales Großereignis, das eine gute Woche dauerte, versetzte es die Stadt in einen Ausnahmezustand. Wie ein Lauffeuer sprach es sich herum, wenn eine Tiermenagerie oder ein Karussell am Güterbahnhof ankam. Jung und Alt strömten dann herbei und begleiteten unter großem Hallo die Wagen zu den Tauberwiesen. Dort drängten sich an den drei Haupttagen Besuchermassen aus nah und fern. Stimmgewaltige Verkäufer priesen ihre Waren, Blasorchester spielten, Artisten zeigten Kunststücke und Tierbändiger ihre Dressuren.

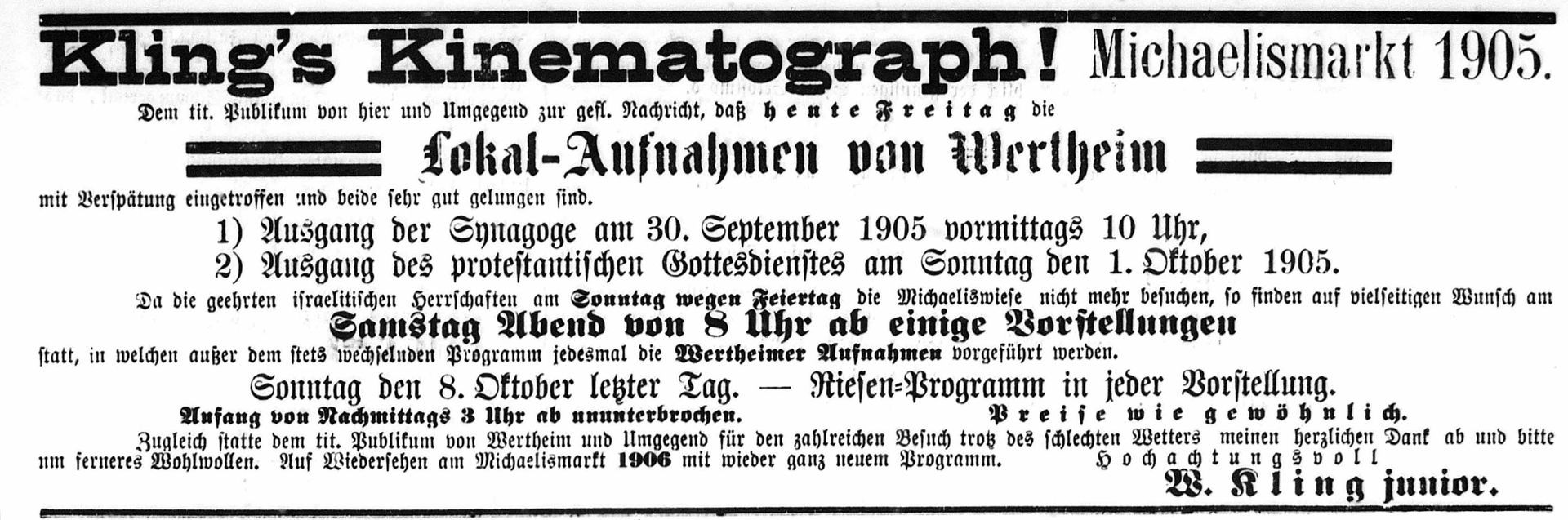

1905 befand sich unter den Attraktionen, wie bereits in den Jahren zuvor,

Kling’s Kinematograph. Lichtspielhäuser waren damals noch eine Seltenheit und Wanderkinos oft die einzige Möglichkeit, sich von

lebenden Bildern oder

lebenden Fotografien faszinieren zu lassen. Das Programm bestand aus Spielszenen und Naturimpressionen, aus Aufnahmen gekrönter Häupter, aus Spektakulärem und Abseitigem. Die Titel der kurzen, nur wenige Minuten langen Sequenzen lauteten

Kettensprenger,

Schlangendompteuse,

Feuerwehr,

Das Meer,

Aufziehen der Schloßwache,

Kronprinzessin Luise von Sachsen auf der Promenade in Genf,

Parodie auf den Königsmord in Serbien... Es kann gut sein, dass Bertha in

Kling’s Kinematograph zum ersten Mal dem Medium begegnete, das ihr zum Beruf werden sollte.

1905 richtete er sich gezielt an die jüdischen Bürger der Stadt. Dazu hatte er auf dem Synagogenvorplatz mit seiner Kamera festgehalten, wie die Gläubigen am samstäglichen Schabbat den Gottesdienst verließen. Jedoch kamen die entwickelten Aufnahmen verspätet an, sodass Kling für die Vorführung nur noch zwei Messetage blieben. Der erste Tag war Jom Kippur, das höchste Fest im jüdischen Kalender. Da dieses 1905 auf einen Samstag fiel, verbrachten viele jüdische Familien auch den folgenden Sonntag zurückgezogen zu Hause. Die Kombination aus verspäteter Filmlieferung und Feiertag drohte Kling seines jüdischen Publikums zu berauben. Deshalb entschloss er sich kurzerhand zu einem Inserat in der Wertheimer Zeitung:

„Da die geehrten jüdischen Herrschaften am Sonntag wegen Feiertag die Michaeliswiese nicht mehr besuchen, so finden auf vielseitigen Wunsch am Samstag Abend von 8 Uhr ab einige Vorstellungen statt.“

Folgt man der Anzeige, kam die Anregung zur Programmänderung von jüdischen Einwohnern, die nach einer Gelegenheit suchten, sich als lebende Bilder oder lebende Photographien zu sehen, ohne dabei ihre religiösen Vorschriften zu verletzen: Laut der Halacha hat Jom Kippur nach Sonnenuntergang mit dem Erscheinen der ersten drei Sterne zu enden. Das war an jenem Samstag in Wertheim zwischen 19.10 und 19.20 Uhr der Fall. Nachdem das letzte Gebet, das Ne’ila, in der Synagoge verklungen war und ein Schofarstoß den Versöhnungstag beschlossen hatte, konnten die Neugierigen unter den Gläubigen auf dem Nachhauseweg und vor Beginn des Sonntags die Vorstellungen besuchen, die um 20 Uhr und später begannen.

Dass ein Kinobetreiber im Jahr 1905 auf Bitten jüdischer Bürger sein Programm verschob, war ein Akt pragmatischer Rücksichtnahme: eine Win-win-Situation für beide Seiten. Drei Jahrzehnte später wäre eine solche Geste undenkbar gewesen. Was 1905 selbstverständlich erschien – jüdische Präsenz im städtischen Alltag –, wurde ab 1933 systematisch verdrängt. Aus Kunden wurden Ausgeschlossene, aus Nachbarn Ausgestoßene. Beim Schreiben dieser Zeilen stelle ich mir die Frage, wie Kling, sofern er alt wurde, in der Nazizeit dachte und handelte: In seiner Anzeige hatte er von

"geehrten jüdischen Herrschaften"

geschrieben. Geschah es aus reinem Geschäftssinn oder brachte er Jüdinnen und Juden tatsächlich Achtung entgegen? Erinnerte er sich 1935 oder 1936 an die Selbstverständlichkeit, mit der sie einst sein Publikum gewesen waren? Begegnete er ihnen, unter den veränderten Bedingungen, höflich und respektvoll – wie jedem anderen Deutschen? Unterstützte und half er sogar in den Grenzen, die einem alten Mann möglich waren?

Im März 1907 schloss Bertha die Axmannsche Schule ab und ein gutes Jahr später, am 27.6.1908, informierte Adelheid die Wertheimer Behörden, dass sie mit ihren Kindern die Stadt verlassen und Heidelberg ihr neuer Wohnsitz werde.

Die Schule hatte Bertha zahlreiche Berufsmöglichkeiten eröffnet. Aus einer Befragung unter ehemaligen Schülerinnen ist ersichtlich, für welche Wege sich ihre Mitschülerinnen entschieden: Viele wurden Lehrerinnen an Ober- und Mittelschulen, eine wurde Pastellmalerin, eine Buchhalterin und eine Kindergärtnerin. Selma Held wurde Ärztin. Über ihr Schicksal wird später zu berichten sein.

Wie es der Zufall wollte, begann die Wertheimer Zeitung etwa zu der Zeit, als Bertha die Schule verließ, in ihrem Feuilleton die Artikelserie Was soll unsere Tochter werden? In acht Folgen stellte das Blatt das Für und Wider von häuslichen, pflegerischen, pädagogischen, kaufmännischen und wissenschaftlichen Berufen vor. Die Tätigkeit als Bühnenkünstlerin wurde am Ende der Reihe in gerade einer Zeile abgehandelt. Sie lautet: „Dieser Beruf ist einer schwersten u. gefährlichsten.“ In den folgenden zwei Zeilen wird das Urteil nicht begründet, sondern lediglich auf zwei Quellen verwiesen.

Die Leserinnen und Leser der damaligen Zeit bedurften keiner ausführlichen Erläuterungen. Eduard von Winterstein, ein bekannter Bühnen- und Filmdarsteller, mit dem Bertha für die Leinwand mehrmals zusammenarbeitete, thematisiert in seiner Autobiografie Mein Leben und meine Zeit die ambivalente Haltung der wilhelminischen Gesellschaft zum Beruf des Schauspielers. Den einen galt er als verehrungswürdige Gestalt, die mit ihren Leistungen die Inhalte vergangener und gegenwärtiger Kunst für das Publikum erfahrbar machte. Die anderen sahen Theater als Ort der Versuchung und Eitelkeit, verbanden das Spiel auf der Bühne mit Selbstdarstellung, Zügellosigkeit und Geltungssucht. Noch um 1900 war es in vielen bürgerlichen Familien undenkbar, ihre Tochter einen Schauspieler heiraten zu lassen.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Schauspielerinnen als moralisch noch zweifelhafter angesehen wurden als ihre männlichen Kollegen. Die öffentliche Darstellung starker Gefühle widersprach dem Ideal weiblicher Zurückhaltung und Häuslichkeit. Darüber hinaus fiel einem Teil des Publikums die Trennung zwischen Rolle und Person schwer. Wer eine Verführerin oder Tänzerin spielte, wurde auch jenseits des Theaters mit der Figur gleichgesetzt. Applaus und Argwohn lagen oft nah beieinander.

Hinzu kamen prekäre Lebensverhältnisse: Die Theaterbesucher wussten, dass die Konkurrenz um feste und vorübergehende Engagements riesengroß war und Schauspielerinnen deshalb immer wieder zur Zielscheibe von unmoralischen Angeboten von Intendanten, Kollegen und Regisseuren wurden, die ihnen Vorteile für intime Gegenleistungen versprachen.

Dennoch hatte Bertha den Mut, sich für den Weg auf die Bühne zu entscheiden. Ihrer literarischen Figur Maud Marion schrieb sie den Wunsch ein, den sie als Heranwachsende in sich gespürt hatte: „Mit vierzehn Jahren kam ich zum ersten Male ins Theater: Eine neue Welt tat sich vor mir auf […]. Die Bühne zog mich mit magischer Gewalt an. Ich sparte jeden Pfennig, den ich mir mit kleinen Botengängen verdiente, bis ich das Geld für einen Galerieplatz zusammen hatte […]. Ich hatte nur die eine Sehnsucht, Schauspielerin zu werden, unten im Rampenlicht zu stehen.“ (Morel, Liebe im Tonfilmatelier, S. 84f.)